本講義は、2023年にスタートし、今年で3年目を迎えました。

2025年度はAI活用をメインテーマに、基礎的な知識の習得から、開発業務における具体的な活用事例の紹介、さらにDifyを利用したWebアプリケーション開発のハンズオンなどを実施しました。最前線の現場で活躍するエンジニアが直接授業を担当し、実務経験に基づいた指導を行いました。

この夏学期の授業には、工学部や経済学部の学生を中心に、過去最多となる86名の学生が履修・参加しました。

【授業概要:夏学期】

■講師:GMOインターネット株式会社 エンジニア

■授業数:夏学期 週1回/全8回

■授業期間:夏学期 2025年6月11日(水)~2025年7月30日(水)

■授業名と内容:

夏学期/AI概論、LLM概論、ITエンジニアの業務とAIとの関わり、DifyでのWebアプリ開発体験

【アンケート結果】

■満足度分析

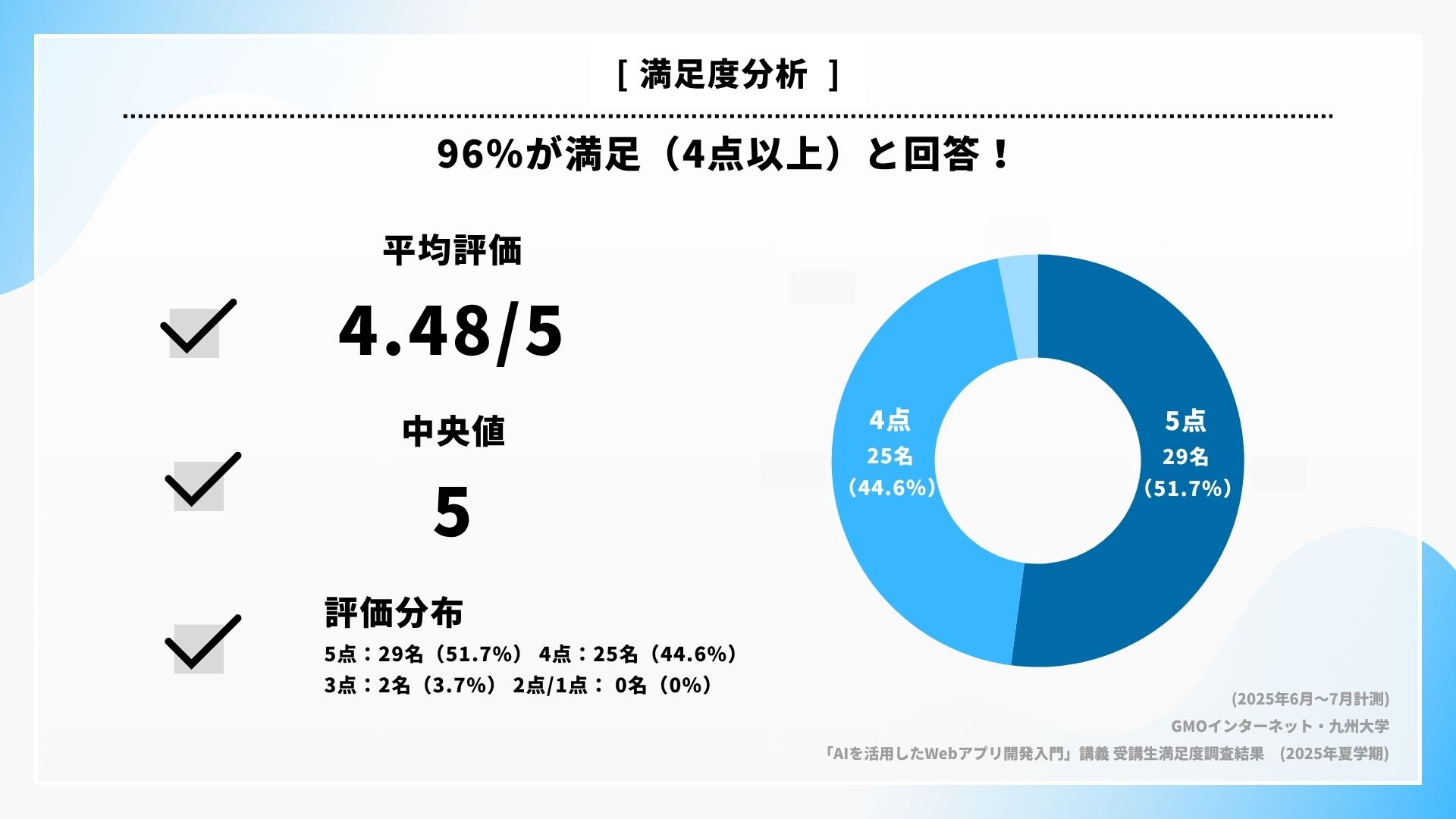

最終授業終了後、参加した学生56名を対象に、全8回の授業に関する評価アンケートを実施しました。

満足度を5点満点で評価したところ、96%の学生が「満足(4点以上)」と回答し、中央値は5点と非常に高い評価となりました。

学生からは、「昨年に引き続き受講したが、とても楽しく学べた」「専門用語の説明がわかりやすく理解が深まった」「現場で働くエンジニアの話が聞けて興味深かった」といった声が多く寄せられています。

▲「AIを活用したWebアプリケーション開発入門」講義(2025年6月~7月実施・全8回)の満足度調査結果(n=56名)

▲「AIを活用したWebアプリケーション開発入門」講義(2025年6月~7月実施・全8回)の満足度調査結果(n=56名)

■履修した学生からの声

・ 実際に自分の手でAIを用いたアプリ開発ができたことが楽しかった。

・ エンジニアという職種には専門的なイメージを持つが、職種を問わず活かせるような考え方も紹介されていた。

・ 開発において「どのようにAIが使われているか」や「セキュリティ面でどのような配慮をしているか」など、講義を聞いていて特に面白いと感じた。

・ AIというものはまだ新しいものだと思っていたが、実際の企業で様々なAIが活用されていて、現代社会では必要不可欠な存在になっているということを知ることができた。

・ AIの仕組みや活用方法、エンジニアの仕事内容などについての説明が分かりやすく、プログラミングの専門知識がない自分でも、Difyで簡単に便利なアプリを作ることができた。

▲実際の講義の様子:エンジニアによる解説シーン

▲実際の講義の様子:エンジニアによる解説シーン

【九州大学 情報基盤研究開発センター 岡村 耕二教授 コメント】

本授業では、AIの基礎を学ぶ座学と、実際にAIアプリを開発するハンズオンを組み合わせることで、学生は理論と実践の双方を体験させることができました。また、単なる知識習得にとどまらず、AIがどのように社会実装されているかを具体的に理解する機会を得ることができました。特に現役エンジニアによる指導は、学内では得難い刺激を与え、将来を考える上での指針ともなりました。大学としても、こうした産学連携の教育を、社会に開かれた学びを実現し、実践的に活躍できる人材育成に直結するものと評価しています。

【冬学期の講義について】

冬学期の講義では、各回で成果物を完成させる演習中心の設計にシフトし、座学は実践を理解するための基盤として再構成します。より実践的なカリキュラムへの進化を実現するとともに、企業講師による最新事例紹介を継続することで、学びの幅と実務的な価値を一層強化していきます。

■講師:GMOインターネット株式会社 エンジニア

■授業数:冬学期 週1回/全8回

■授業期間:冬学期 2025年12月10日(水)~2026年2月4日(水)

・冬学期/Webアプリケーション開発実践

AI/LLM概論・ITエンジニアの業務とAIとの関わり・開発環境構築を学び、開発ハンズオン、自由開発で実践的なスキルを学びます。

※授業科目の概要はこちらをご参照ください。

【九州大学との取り組みについて】

GMOインターネットは、2018年4月に福岡県北九州市小倉北区にエンジニア拠点「GMO kitaQオフィス」を開設しました。当社サービスの開発・保守運用・監視・サポート業務を担う拠点として成長を続けています。九州でエンジニア拠点を構える企業として、地域の優秀な人財育成に貢献したいと考えています。

九州大学での本講義は、インターネットインフラサービスおよびAI領域で培ってきた当社のノウハウと最先端技術を、次世代を担う学生たちに還元する取り組みです。